Taufstein mit Geheimnissen

|

|

|

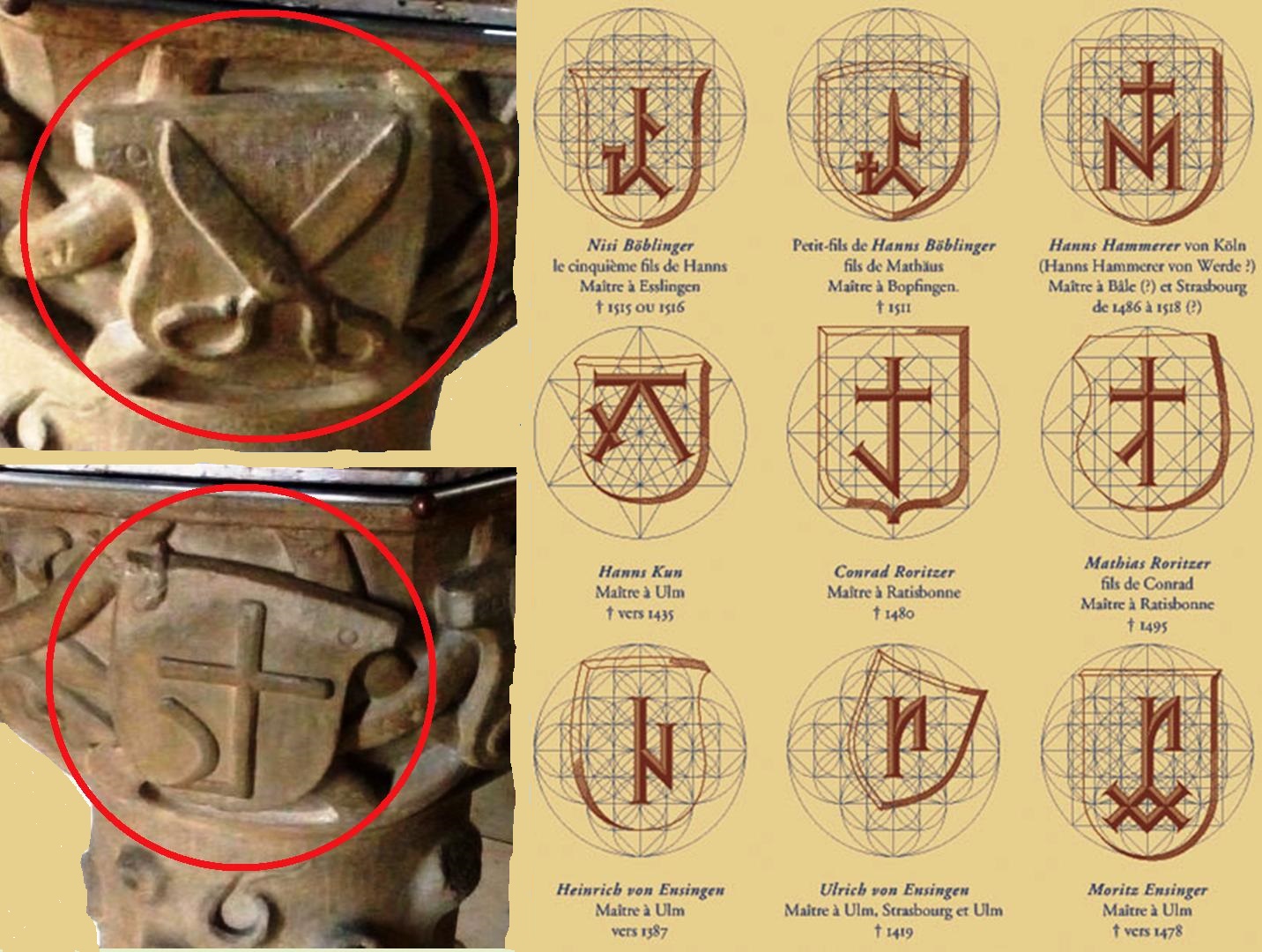

Je nach Quelle wurde die Herstellung des Taufsteins bisher auf die Jahre 1507 bis 1510 datiert, also nach Fertigstellung der von Fürstbischof Philipp von Rosenberg finanzierten Kirche, die in der Zeit von 1504 bis 1508 in Kirrlach erbaut wurde. Laut Roland Liebl können die bisherigen Angaben nun konkretisiert werden. Der Taufstein dürfte nach den neuesten Erkenntnissen knapp zwanzig Jahre älter sein, als bisher angenommen, stammt also eher aus der Zeit von 1480 bis 1495. Der Taufstein war demnach ursprünglich nicht für die damals neue Kirrlacher Kirche bestimmt. Als wichtigstes Indiz gilt die Schere. Sie weist auf den ursprünglichen Auftraggeber des Taufsteins hin: Rudolf II. von Scherenberg, Fürstbischof von Würzburg (verstorben 1495).Wäre der Bischof von Speyer der Auftraggeber gewesen, dann wäre sicher sein eigenes Bischofswappen angebracht worden, so wie wir es noch heute an zwei Stellen an der Kirrlacher Kirche finden.

Zur Frage, wie der Taufstein seinen Weg nach Kirrlach fand, bleibt es

spannend. Eine Spur ist der Steinmetz, denn der Taufstein und die

damalige Kirrlacher Kirche haben den gleichen Steinmetz. Eine andere

Spur führt in die Nähe von Würzburg zur Burg Boxberg der Familie von

Rosenberg. Bauherr der damaligen neuen Kirrlacher Kirche war

bekanntlich Philpp von Rosenberg, Bischof von Speyer |

|

|

|

Bisher ist es dem Heimatverein noch nicht gelungen, den Namen oder die Ausbildungsstelle des für die 1504-er Kirrlacher Kirche verantwortlichen Steinmetzes zu ermitteln. Die exisitierenden Datenbanken sind bisher kommerziell aufgebaut, d.h. eine Recherche kostet rund 450 Euro. In Paderborn läuft aber ein freies Projekt an, so dass in Kürze mit weiteren Hinweisen zu rechnen ist, so Liebl. Wegen der strengen Vorgaben der Steinmetzzünfte im 15. und 16. Jahrhundert, stehen die Chancen heute wirklich sehr gut, weitere Informationen zum "Kirrlacher" Steinmetz zu erhalten. Wo hat er gelernt, wo finden sich noch heute steinerne Zeugen aus dieser mittelalterlichen Meisterhand? Vielleicht findet man sogar noch seinen Namen im Hüttenbuch. Wir brauchen nur noch etwas Geduld, bis die Auswertung der Daten flächendeckend vorangetrieben wurde. Und dank Digitalisierung und Internet darf man hier wirklich optimistisch sein, so Liebl. Letztendlich dürften die zu erwartenden Erkenntnisse auch bei der Suche der Route des Taufsteins aus dem Fürstbistum Würzburg zum Füstbistum Speyer helfen. Unabhängig davon ist die Auswertung der Fehde zwischen der mächtigen Großfamilie der "von Rosenbergs" (Bem: Dazu gehört der Bauherr der Kirrlacher Kirche) und dem Würzbuger Fürstbischof "Rudolf II von Scherenberg" eine weitere erfolgsversprechende Spur. Die Großfamilie der "von Rosenbergs", war im Gebiet des Würzburger Fürstbistums mit mehrere Linien beheimatet. Und sie war bestens vernetzt, was letztendlich auch der Anlass der Fehde zum Ende des 15. Jahrhundert war: 1486 zog Georg von Rosenberg gegen den Würzburger Bischof Rudolf II. von Scherenberg in Fehde.

(Fortsetzung folgt in ca. zwei bis drei Wochen als eigener Beitrag) |